こんにちは。threaFの品田です。

前回のブログでは、採取したハチミツが製品化されるまでの違い、「非加熱ハチミツ」と「純粋ハチミツ」についてお話ししました。 今回は、ハチミツの原料となる花に焦点を当てて、「百花蜜」と「単花蜜」の違いについてお話しします。 なお「みつはに」は、国産の「百花蜜」です。 百花蜜の魅力とは何なのでしょうか。 日本ならではの特徴と共に、お送りいたします。

■百花蜜ハチミツと単花蜜ハチミツの見分け方は?

1種類の花を中心としてつくられたハチミツは、「単花蜜」と呼ばれます。 対して、特定の花に集中せず、多くの種類の花からなるのが、「百花蜜」です。 「アカシアハチミツ」や「みかんハチミツ」など、パッケージの名前に特定の花が記載されている場合は「単花蜜」です。 記された花が、そのハチミツ全体の5割から7割ほどを占めるそうです。

それぞれに味の特徴があり、たとえばアカシアハチミツは、他の単花蜜と比べて癖が少ないため、ハチミツ初心者の方にもおすすめしやすいと言われています。 みかんハチミツは、柑橘系の香りと、さっぱりめの味わいが特徴です。 私は初めて見た時に「みかんの粒入りのハチミツ?」と思いましたが、ちょっと違いました(笑) なお、レモンなどの柑橘類をハチミツに浸した製品もありますが、その場合は「ハチミツ加工品」になるため、純粋なハチミツとは違う扱いになります。 「百花蜜」の場合、パッケージに「百花」と書く義務はなく、何も書かれていないことが多いです。 前述のように、1種類の花の名前がついたハチミツでなければ、百花蜜だろうと思われます。 ただ、ここで注意したい点があります。 スーパーなどで安価で販売されているハチミツの中には、人工的に甘味料を加えた「加糖ハチミツ」や、水分や香りを飛ばした「精製ハチミツ」も多く販売されています。 健康にこだわる方や、自然そのままの味わいを堪能したい方は、信頼できる製造元から「純粋ハチミツ」や「非加熱ハチミツ」を購入したほうが良いでしょう。

■百花蜜の色は?

百花蜜は多くの花のブレンドのため、色にもばらつきがあります。

ハチミツの種類によって、黄色っぽい、茶色っぽい、黒っぽいといった違いがあるのは、蜜源の花に含まれるミネラルの影響です。 色が濃くなるほど、力強い味わいと香りが出ます。 色の濃いハチミツで有名なのは「栗」や「ソバ」のハチミツ。 特にソバは、ソバの花に鉄分が多いことで、黒っぽくなるそうです。 ヨーロッパなどでは、粘り気があり癖の強いハチミツが好まれることから、これらの人気が高いと言われています。 それと、国土が広く、単花蜜のハチミツを生産しやすいという、土地柄の強みもあります。 日本では単花蜜と百花蜜の両方とも人気ですが、癖が少ないハチミツの方が好まれやすい傾向がありますね。

「みつはに」も、採れた時期によって色が変わります。 春は桜と菜の花が多めのようで、透き通った色をしています。 夏から秋にかけては栗が多めらしく、色は濃いめになるそう。 ハチミツを通して季節の移ろいを感じられるというのも、楽しいポイントです。

■百花蜜の味は?

色と同様、「決まっていない味」といえます。 土地によって、また季節によって、咲く花の種類や割合は変わります。 同じ養蜂場でも、春につくったハチミツと夏につくったハチミツでは味が違います。

春先に採れるものの方が、比較的しっかり目で、まろやかな味わい。 夏場に近づくにつれ、さっぱりしつつ、香りや風味の癖が強くなったりします。 日本には、補助的な蜜源を含めて400種類近い植物があるため、その組み合わせは無限大。 場所や時期によって違う味わいを楽しめることは、百花蜜ならではの魅力と言えますね。 「みつはに」は、養蜂家のSさんによる「本物のハチミツを知ってほしい」という想いのもと、採蜜後の加熱処理をしていません。 癖が少なく、そのままで口に含んでも食べやすい「みつはに」は、毎日の栄養サポートにぴったりです。

「みつはに」の紹介ページは▶▶こちら

■ハチミツは結晶化しやすいって本当?

ハチミツの種類ごとに、結晶化のしやすさは実はバラバラ。 「単花蜜か百花蜜か」というよりも、「どの種類の花からできているか」が影響します。 結晶化とは、そのハチミツに含まれるブドウ糖の反応によるもの。 気温が低くなったりすると、それが刺激となり、もともと結晶しやすいブドウ糖が結晶化するというわけです。 そしてブドウ糖は、もとをたどれば花の蜜です。

花によって、果糖とブドウ糖の割合は違ってきます。 果糖の割合の多いアカシアは比較的結晶化しにくく、レンゲ、ミカン、クローバーと続き、ナタネ、ウド、ソバは、結晶化しやすいと言われています。

とはいえ、どのハチミツであっても、冬場などはどうしても結晶化しがちです。 もし大部分が固まってしまったときは、ぬるめの湯煎にかけて、じっくり液状に戻すのがおすすめ。 加熱しすぎると香りや味が変化するため、60℃いかないくらいまでの温度で行いましょう。

初めて結晶化を目にすると「え、白カビ!?」と驚かれるかもしれませんが、糖度が高く水分が少ない自然のハチミツであれば、カビは生えません。 また、結晶化したからといって栄養素が少なくなったり賞味期限が縮まるというわけではないので、自然な反応として楽しんでいただければと思います。 「みつはに」のように自然に近い状態で瓶詰された「非加熱ハチミツ」は結晶化しやすい部類にはなりますが、その分「人の手でいじっていない、ハチミツ本来の美味しさ」に出会うことができます。

■ミツバチ任せにしない、養蜂家のこだわり

ミツバチの飼育方法に「絶対こう!」というのはなく、養蜂家によって、こだわりや違いがあります。 長年養蜂を営むとあるご夫婦は、「養蜂をやってみたいので、教えてほしい」と訪れてくる人に対して、「まず、自分たちが住む土地の『花カレンダー』をつくって持ってきてください」と言うそうです。

花カレンダーとは、1年間のうち、何月にどの花が咲くかを記したもの。 養蜂を始める予定の土地を、自分の足でめぐって、つくるカレンダーです。 ただミツバチの世話をするだけではない。 彼らにとって、安全で充分な蜜源を確保できるか。 この先ミツバチが暮らす土地のことを、養蜂家自身がきちんと理解しているか。 それを、まず知っておく必要があるとの想いからです。 せっかく養蜂をスタートしても、餌場である蜜源が少なければ、ハチミツ以前にミツバチ自身の栄養が取れず、巣の規模も大きくなりません。 そのため、養蜂家が花や木の苗を追加で植えることもあるそうです。 もちろん、植えたら終わりではなく、その後の毎日のお世話が待っています。

このようにミツバチたちが暮らしやすく増えやすい環境を整えてあげることは、とても大切なこと。 それを考えると、養蜂は自然の豊かさと直結した仕事であり、とても奥が深い世界であることを実感しますね。 ちなみに、昔は「百花蜜」という言葉はなく、「雑蜜」と呼ばれていました。 百花蜜は、養蜂家の長きにわたる努力と工夫によって、今のような人気の高いハチミツとして認められていったのです。

■最後に

四季を通じて様々な花が咲く、日本。 百花蜜のハチミツもまた、日本ならではの楽しみ方の一つと言えるのではないでしょうか。

「みつはに」も、採蜜された時期によって変わる色や味わいが魅力です。 神奈川県南足柄市の豊かな自然のもとで、じっくり丁寧につくられています。 豊かな里山と、そこを飛び回る元気なミツバチを思い描きながら召し上がってください。

「みつはに」に関するその他のブログはこちら♪

3周年記念!threaFオリジナル生ハチミツ「みつはに」販売スタート♪商品の魅力と国産へのこだわり

なぜ生ハチミツ?生産者の想いとは?threaFオリジナル商品「みつはに」に込められたエピソード

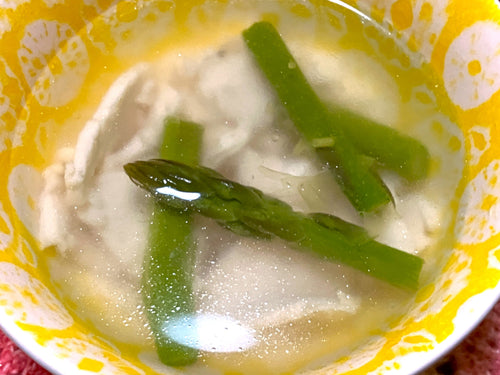

threaFの「みつはに」は非加熱の生ハチミツ!おすすめの食べ方、加熱済みのハチミツとの違い

<店舗情報>

・住所:東京都豊島区高田1丁目38−12 目白ガーデンハイツ1F

・電話番号:03-5904-8633

・営業時間:〈月〜金〉11:00〜20:00 〈土日祝〉12:00〜19:00 〈定休日〉毎週水曜日